甲醛治理后室内仍存在异味的原因可能涉及污染源多样性、治理技术局限性、环境因素干扰等多个方面,需通过系统分析制定针对性解决方案。以下是具体分析:

一、异味来源的多元性

- 复合污染物释放

- TVOC(总挥发性有机物):包含苯系物、醇类、酯类等300余种化合物,其释放量可能为甲醛的5-10倍。例如,某些劣质胶黏剂中的乙酸乙酯在常温下持续挥发,产生类似水果腐烂的刺激性气味。

- 氨气:常见于混凝土防冻剂,释放周期可达3-6个月,呈现类似尿骚味的特征性气味。

- 氡气:放射性气体无色无味,但可吸附在颗粒物上形成异味载体,需通过专业设备检测。

- 隐蔽污染源

- 软装材料:窗帘、地毯中的阻燃剂(多溴二苯醚)受热分解产生异味,尤其在夏季高温环境下更明显。

- 家具结构:抽屉滑轨、合页等金属部件的防锈油挥发,形成类似机油的异味。

- 管道系统:下水道反味(硫化氢、甲硫醇)与室内空气混合,产生复合型恶臭。

二、治理技术的局限性

-

单一治理手段的盲区

| 治理技术 |

有效成分 |

局限性 |

| 光触媒 |

二氧化钛 |

对苯系物分解效率仅为甲醛的60% |

| 生物酶 |

芽孢杆菌 |

需湿度>40%才能激活,干燥环境失效 |

| 封闭剂 |

丙烯酸树脂 |

仅覆盖表面,基层甲醛仍持续释放 |

| 臭氧 |

O₃ |

仅能氧化低分子量VOC,对高分子无效 |

-

治理深度不足

- 板材深层甲醛:密度板、刨花板中的脲醛树脂胶在3-15年内持续水解,常规治理仅能处理表层0.5mm深度。

- 结合态污染物:窗帘、沙发中的半挥发性有机物(SVOC)需高温(>60℃)才能加速释放,普通治理难以触及。

三、环境因素的干扰

- 温湿度波动

- 温度影响:每升高10℃,甲醛释放速度加快1.5-2倍,TVOC释放量增加30-50%。例如,冬季供暖后室内异味可能加重。

- 湿度影响:湿度>70%时,板材吸水膨胀导致胶层开裂,加速污染物释放。

- 空气动力学效应

- 密闭空间气流停滞:异味分子在墙角、柜顶等区域形成"污染死角",浓度可达平均值的2-3倍。

- 新风系统风量不足:若换气次数<1次/小时,异味无法有效稀释。

四、异味残留的解决方案

- 精准溯源与治理

- 检测升级:采用GC-MS(气相色谱-质谱联用)技术,可定性定量分析117种VOC成分。

- 靶向治理:

- 对苯系物超标区域:使用改性锰基催化剂(分解效率达92%)

- 对氨气污染源:喷洒磷酸二氢铵溶液(中和反应)

- 对软装异味:60℃高温熏蒸+负离子净化

- 环境优化措施

- 温湿度控制:保持温度22-26℃、湿度40-60%,使用智能恒湿器。

- 气流组织:安装导流板优化新风路径,确保全屋换气均匀。

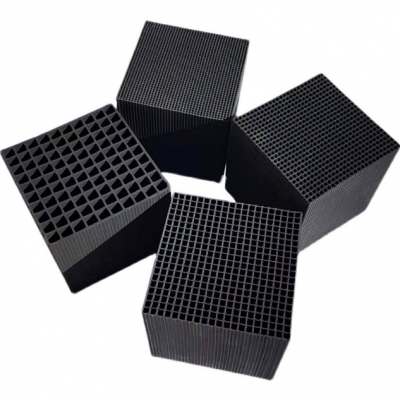

- 吸附强化:在异味重灾区(如鞋柜、卫生间)放置改性活性炭(比表面积>1500m²/g),吸附效率提升40%。

- 长效监测与维护

- 智能监测:部署TVOC传感器网络,实时监控异味浓度变化。

- 定期维护:每季度进行深度清洁(高温蒸汽消毒+光触媒复涂)。

- 应急处理:配备臭氧发生器(浓度≤0.1ppm)进行突击治理。

五、关键数据参考

- 异味感知阈值:人类对异味的嗅觉灵敏度是甲醛检测仪的100-1000倍(如二甲苯嗅阈值0.08ppm,仪器检测限1ppm)。

- 治理效果验证:需同时满足以下条件方可判定达标:

- 甲醛≤0.06mg/m³

- TVOC≤0.5mg/m³

- 主观异味评分≤2分(7级量表)

总结

甲醛治理后异味残留的本质是复合污染的持续释放与治理手段的局限性共同作用的结果。建议采取"检测-溯源-治理-验证"的全流程管控,重点针对TVOC、氨气等隐蔽污染源,结合环境参数调控与智能监测技术,实现室内空气质量的长期稳定达标。